国際協力を未来へつなぐ~お互いを知ることの大切さ~

海外事業運営本部 熊代智恵

「あなたの国では、家族はどんな暮らしをしていますか」「水や電気はありますか」「仕事や学校の状況はどうですか」

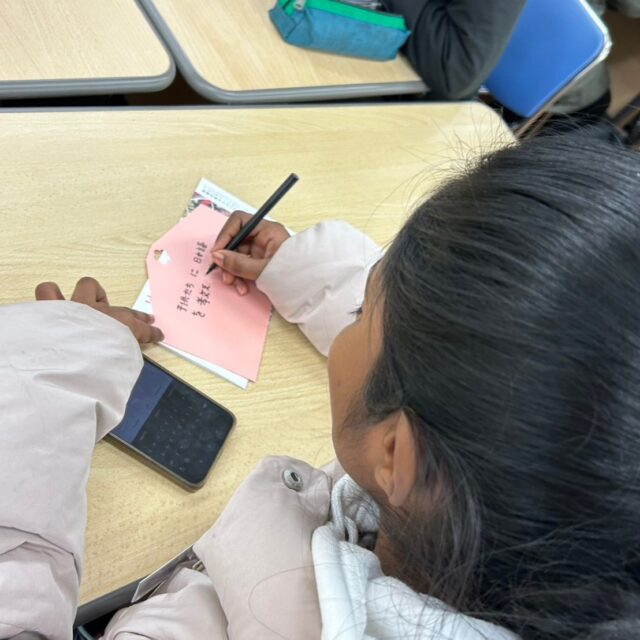

吉備国際大学留学生別科で学ぶインドネシア、スリランカ、ベトナム、ネパールの留学生たちと、外国語学部の日本の学生たちを対象にした講座「国際貢献とSDGs~母国の未来のためにできること、対話から始まる国際協力」での一幕です。

グループに分かれて話し合いを始めた当初は遠慮がちだった学生たちも、次第に「なぜ若者が海外で働くのか」「どうして災害が多いのか」「政府の政策はどうなっているのか」など、より具体的な話題へ踏み込むようになりました。

異なる国や文化を背景にもつクラスメイトの意見を聞くことで、学生たちは驚いたり共感したりするだけでなく、同じ社会課題でも地域や背景によって捉え方が異なることにも気づきました。「私の国では学校を途中でやめざるを得ない人がいます」という発言を聞いて、その背景には何があるのかを考える場面もありました。出身国や生活環境が異なると、それぞれの社会の課題を想像しにくいこともありましたが、各グループで互いに助け合いながら理解を深めていきました。

日本の学生もまた、留学生の視点を通じて社会課題を異なる角度から見つめ直し、新たな気づきを得た様子でした。

この講座は、事前に留学生別科の先生と意見交換を重ねたうえで実施しました。知識を伝えるだけではなく、学生たちが母国や他国の課題に目を向け、自分たちにできることを考える場を提供することを目指したものです。

講座の中盤では、留学生の母国でもあるネパールやインドネシア、ベトナムにおけるアムダマインズの取り組みを紹介しました。学生たちからは「どこの地域で行われたのか詳しく知りたい」「どんな活動だったかもっと知りたい」などの質問が寄せられ、プロジェクトへの関心の高さが感じられました。

そして最後には、学生たちが再度グループに分かれ、「母国のためにやりたいこと」を話し合い、次のようなアイデアが発表されました。

・人材の海外流出を削減し、若者の雇用を創出するため、自分の国でビジネスを立ち上げ、働く場所をつくりたい(ネパールからの留学生)

・海に近い地域で育ち、頻繁に浸水が発生しているため、浸水地域での水害対策を行いたい(インドネシアからの留学生)

・母国では、様々な事情で学校に行けなかったり、途中で退学せざるを得ない人がいたりするため、そうした子どもたちのための学校をつくりたい(スリランカからの留学生)

さらに、「母国のためにやりたいこと」を「絵馬」に書き込み、それぞれが将来の目標を具体的に表現しました。これは、日本文化を取り入れることで学びをより身近に感じ、記憶に残るものにしてほしいという想いから実施したものです。

普段、同じ教室で学んでいる学生たちも、自分の国や他国の現状について話し合う機会は多くありません。自国の課題には気づいていても、日常生活の中で深く考えたり、解決に向けた行動を起こしたりすることは難しいものです。しかし、この講座では「なぜ海外に出た若者が戻らないのか」「なぜ若者の想いが政治に届かないのか」など、具体的な課題の背景を掘り下げ、「それなら、私たちは何をしたらいいか」と真剣に考える姿が見られました。

私自身も学生たちとの対話を通じて、国際協力は特別なものではなく、日常の中で「知ること」「理解すること」から始まるのだと改めて感じました。国や文化が違っても、よりよい社会をつくりたいという想いは共通しています。

今回の講座で学生たちは、自分の国や他国の状況を改めて認識し、相互理解を深め、国際協力への第一歩を踏み出すことができました。アムダマインズではこれからも大学や教育機関と連携し、留学生や日本人学生がともに学びあい、行動につながる気づきを得られる場を提供していきます。

(写真はすべて吉備国際大学提供)

海外事業運営本部 プログラムコーディネーター

国際文化交流や日本語教育の推進活動をしたことがきっかけで、国際協力に関心をもつ。教育現場や留学生の支援に携わり、2023年にアムダマインズ入職。新しい飲食店やスイーツを見つけることが好き。2025年の目標も2024年度に引き続き、1日5,000歩以上歩くことに再チャレンジ!昨年は1日3,000歩未満の日もあったので、今年は寄り道や遠回りを楽しみながら歩こうと思います。岡山県出身。

ネパールにて(右:熊代)

ネパールにて(右:熊代)

世界のことをもっと知りたい!

世界の貧困地域で暮らす人々の問題と、その解決に向けた私たちの取り組みをSNSとメールマガジンでも発信しています。まずは「関心をもつ」「知る」から始めてみませんか?!(過去のメールマガジンはこちらからご覧いただけます。)