うみがめ、ついにインドへ上陸 ~第1章「3つの理由①」

(前回のブログはこちらから)

うみがめを名乗るほど陸の上では歩みの鈍い私が、インドに向かったのには3つの理由があった。

インドはもともと、遠い存在だった。ヒンドゥー教、その神々、カースト、マハトマ・ガンジー、IT分野の成長、ガンジス川での沐浴、スパイスカレー、ボリウッド映画など、インドに関連した、今や日本でもおなじみとなったキーワードについて問われた場合でも、表層的な回答を返すことさえ困難だった。つまり私は強い関心を持っていなかった、ということである。

他方、第二次世界大戦の後期、18万人とも19万人とも言われる日本軍兵士の尊い命が失われたビルマ戦線との関連で、インパールという地名は常に心の片隅にあり、いつか足を踏み入れなければならない場所だと、漠然と考えていた・・・。

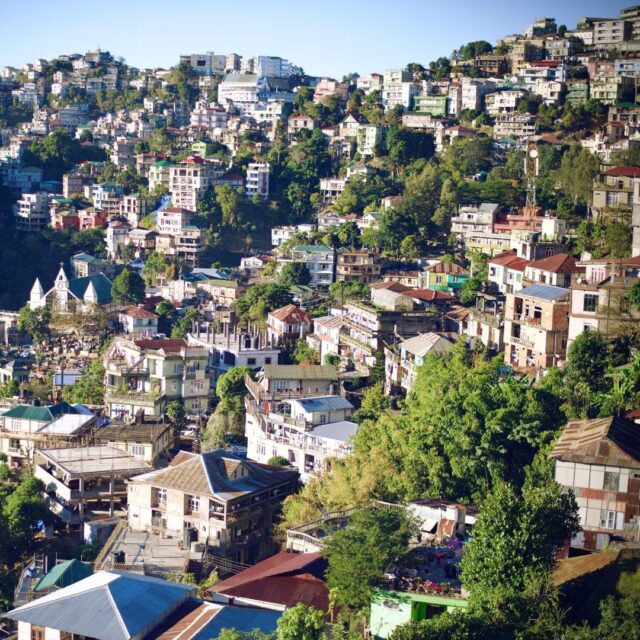

1997年からの2年半、私はミャンマーのラカイン州の3郡とチン州パレワ郡で仕事をしていた。学校や吊り橋、流下式上水道の建設、保健ボランティアの育成などを支援していた。対象村のいくつかはインド国境沿いに位置していたため、活動を視察することは一大事だった。

郡都パレワを小型エンジンボートで出発し、川底が浅くなった地点から手漕ぎボートに乗り換え、さらに徒歩で2日、片道3日かけてインド国境沿いの村に到達。プロジェクト活動の進捗と桃源郷とも思われるような風景に感動し、タンポポの根を焙煎したコーヒー似の味に驚き、村境を超えた先にあるインドのミゾラムという地域に思いを馳せたことを記憶している。

そしてAMDA入職直後の2000年、ヒマラヤの麓にあって大国インドと隣接するネパールに赴任したことなどを契機に、少しずつではあるが、インドへの関心が高まっていった。

そのような時、インド訪問の機会は突然やってきた。

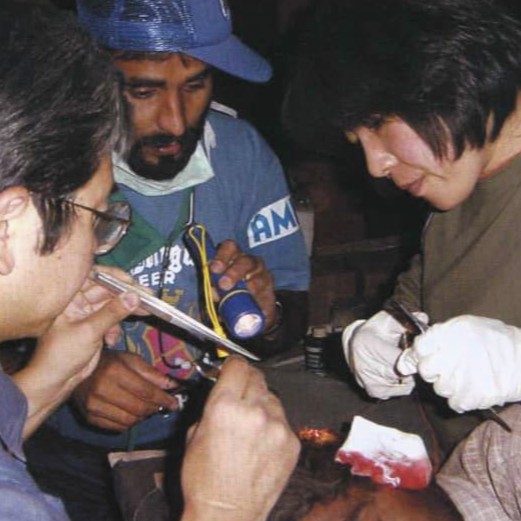

2001年1月、インド西部のグジャラート州を震源とする地震発生の4日後、私は赴任地だったネパールから医師2名(うち1名は当時ダマック市の病院に派遣されていた日本人医師)とともに被災地に駆けつけ、アンジャール市において、AMDA医療チームの活動支援を開始した。ネパールチーム到着後、日本から、またインド・カルナタカ州のマニパール大学やヴィジャヤナガル大学病院から駆けつけた医師や看護師とともに大勢の被災者に対して、外科や整形外科の救急治療を含む医療サービスを提供した。

この時は滞在期間が短く、救急医療キャンプのあったアンジャールを除くと、往路でブジ、ムンバイを通過したものの、インドなるものをほとんど見聞、体験せずにネパールに戻ることとなり、心残りになった。ただ、この一連の活動の中で、忘れられない出来事があり、その記憶の残り火が絶えることはなかった。

一つは、ムンバイの日本国領事館に大変お世話になったことだ。

被災地へ向かう直前、領事館を訪問し、これから国内線のチケットを確保し被災地に向かうことを伝えたところ、館内に通され、出発までの間の作業・休憩スペースを提供下さったり、空港までのタクシーを手配頂いたりと、大変恐縮した覚えがある。在外公館の懐の深さを実感した。

次に、被災地における食生活は悪くなかったこと。

緊急救援に出動すると、医療従事者の食料確保も調整員の業務の一つであるが、ひとたび震源地に近い現場に入ると、極めて困難な状況に陥ることが少なくない。しかし、アンジャールの現場では、大勢の被災者や救援者を対象に、様々な民間団体が炊き出しを行っており、我々もその恩恵にあずかった。少々スパイシーだったことを除けば非の打ちどころがない食生活だった。

他方、問題は排便の方で、十分な数の簡易式トイレが設置されるまでの間、自ら便秘になるよう呪文をかけざるを得なかった。いずれにしても、分け隔てなく食事を提供してくれた複数の民間団体に感謝してもしきれなかった。ただ、そうした団体のパワーや資金の源泉はどこにあったのか、どのようなロジスティクス手段を駆使して材料を調達し、調理し、提供してくれたのか、そうした基本的な疑問を解くことさえできず離印の時を迎えたことが残念だった。

仮設診療所で処置するAMDA多国籍医師団(写真提供:AMDA)

支援物資を届けたラムナガール村(写真提供:AMDA)

最も忘れられない出来事は、皆スズキを知っていたこと。

救援初期の医療キャンプでは、鎮痛剤が足りず、外科や整形外科の処置を受けた患者(被災者)が、術後の痛みに耐えられず、寒さが厳しい夜間は特に、うめき声が広範囲に響きわたっていた。そんな時、私の苗字を知ってか知らずか「スズキ・サムライ・ノープロブレム」という絞りだすような声が聞こえた。インドで成功していたスズキ社が当時販売していたオートバイCMのキャッチコピーである。

CM自体はコメディー調でとぼけた感があり、自身の痛みを忘れようと魔法の言葉として叫んだのかも知れない。すると、同様に痛みを抱える患者が他にも多数いて、キャンプ内に「スズキ・サムライ・ノープロブレム」が合唱のようにこだました。被災地という極限の環境下、被災者の脳裏によぎったスズキのキャッチコピーは頭から離れず、その後の私の車種選択に大きな影響を与えたことは言うまでもない。シエラレオネで乗る私のスズキ車は、いつも「ノープロブレム」である。

さて、インド西部地震から四半世紀を経た2024年、再びインドに向かう私には、やや不完全燃焼だった最初のインド体験を埋め合わせるという目的(第一の理由)があった。

第二の理由は、その後芽生えた個人的な歴史への関心である。(続く)

![]()

理事長

大学卒業後、民間企業に就職。その後国連ボランティアとしてカンボジアや南アフリカの業務に従事、様々なフィールド経験を通じて国際協力業界へのキャリアチェンジを決意。大学院で国際開発学を学び、ミャンマーにおける人間開発プロジェクトに従事した後、1999年、AMDAグループ入職。ベネズエラ、インドへの緊急救援チームを率いた他、ネパール、アンゴラ、インドネシアなどで様々な事業運営に携わる。2002年、AMDA海外事業本部長就任。2007年、AMDA社会開発機構設立。理事長就任。趣味は旅行、山羊肉料理の堪能。岡山のお気に入りスポットは表町商店街とオランダ通り。神奈川県出身。

世界のことをもっと知りたい!

世界の貧困地域で暮らす人々の問題と、その解決に向けた私たちの取り組みをSNSとメールマガジンでも発信しています。まずは「関心をもつ」「知る」から始めてみませんか?!(過去のメールマガジンはこちらからご覧いただけます。)