うみがめ、ついにインドへ上陸 ~第2章「インドは混沌、ではなかった」

第1章「3つの理由」はこちらから

うみがめはついに昨年11月、デリーを訪問する機会を得た。毎日が驚きの連続であった。

とにかく規模が大きい。道も広い。空港から市内へ向かう道は、片側の車線だけでジャンボ機の滑走路として利用できるほどだ。

道路や建物など、環境を構成するパーツが大きいため、地図の縮尺にも影響を与える。地図上の距離と実際の距離とのギャップが大きく、徒歩圏内と確信して歩き出すと、予想以上に時間がかかってしまう(七不思議1)。幸いアプリを使用し、三輪オートやタクシーなどの移動手段を利用できるため、過ちに気づいた時、素早く手を打つことが可能だ。

しかしデリーの街は旅行者泣かせである。どこが(オールド)デリーで、どこからがニューデリーなのか、果たして境界線なるものがあるのかどうかよく理解できてないが、オールドデリーを中心とし、同心円的に徐々に外側へ向けて開発が進んだものと思われ、首都高速道路が八方へ伸びている。あえて誤解を恐れず言うならば、東京23区がオールドデリーで、三多摩や埼玉、千葉などの一部がニュートーキョー(つまり新都心)になったことに類似している、と解釈できる。

巨大なショッピングセンターやオフィスビルがあちらこちらに建ち、一年ごとに地図が塗り替わるのではないか、そう思えるほど街の変化は激しく早い。地方や隣国などから流入する豊富な労働力に支えられ、街は作り上げられ、姿を変えてきたのであろう。しかし、これだけの流通を支える購買力が実在することに驚きを隠せない(七不思議2)。

また、日本の首都高と違い道幅が広く車線が多いにもかかわらず、なぜか交通渋滞は日常茶飯事として発生しているようだ(七不思議3)。道路上に存在する車両の総数が多いことに加え、外側に伸びる道路の数に対応する環状線が少ないこと、そして(混雑に輪をかける)運転マナーの悪さなどに起因していると思われる。

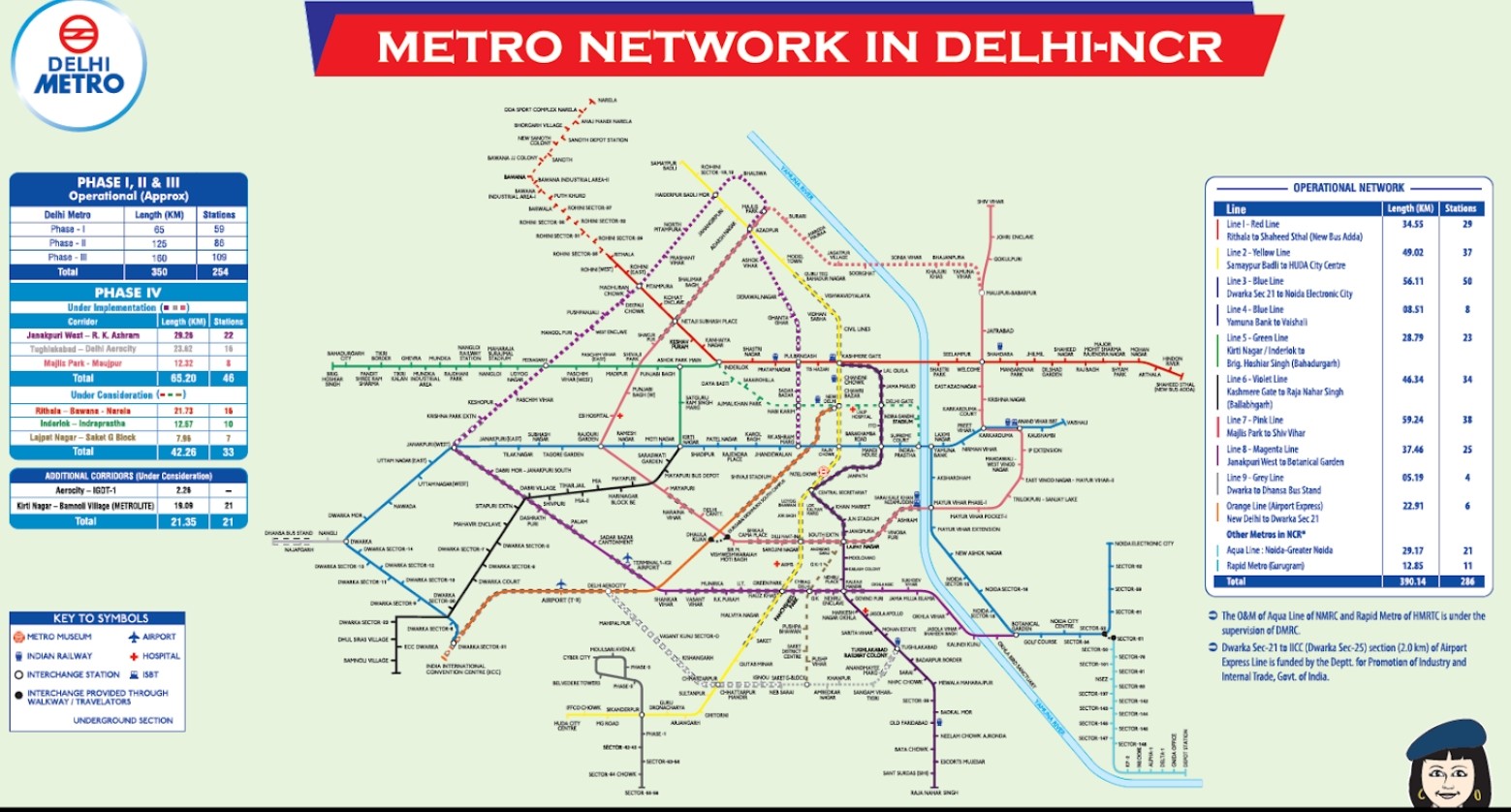

他方、日本のODAによる協力もあり、デリーメトロと呼ばれる地下鉄を含むレール網が発展してきている。

お世辞にも良いとは言えない自動車の運転マナーとは真逆に、電車の乗客による整列乗車や車内マナー、ホームへ続く階段の片側通行などは驚くほど守られているようだった(七不思議4)。

そして、(隣国との対立からインドはテロの危険性も高いとされていることもあり)自動改札口の手前に手荷物用の金属探知機を含むセキュリティチェックのゲートが設置されているが、皆がそれを整然と通過する。限られた乗車機会ではあったが、割り込み乗車、車両内での喫煙、スナックを食べ散らかすような乗客を見ることもなかった。

うみがめが想像していたインドはもう少し混沌としているはずであった。テレビ映像などからそういう先入観があったことは否定しない。すべての人に当てはまるわけではないが、飛行機内で見かけた一部の事例から、公共道徳について考えさせられることも少なからずあった。もちろん、実際には混沌とした場所がないわけではないと思うが、うみがめが訪問した大概の場所では、目を覆いたくなるような光景に出会うことはなかった。

それがデリーにおける最初の印象だった。(次章に続く)

理事長

大学卒業後、民間企業に就職。その後国連ボランティアとしてカンボジアや南アフリカの業務に従事、様々なフィールド経験を通じて国際協力業界へのキャリアチェンジを決意。大学院で国際開発学を学び、ミャンマーにおける人間開発プロジェクトに従事した後、1999年、AMDAグループ入職。ベネズエラ、インドへの緊急救援チームを率いた他、ネパール、アンゴラ、インドネシアなどで様々な事業運営に携わる。2002年、AMDA海外事業本部長就任。2007年、AMDA社会開発機構設立。理事長就任。趣味は旅行、山羊肉料理の堪能。岡山のお気に入りスポットは表町商店街とオランダ通り。神奈川県出身。

世界のことをもっと知りたい!

世界の貧困地域で暮らす人々の問題と、その解決に向けた私たちの取り組みをSNSとメールマガジンでも発信しています。まずは「関心をもつ」「知る」から始めてみませんか?!(過去のメールマガジンはこちらからご覧いただけます。)